深夜,万籁俱寂,只有昏黄的街灯在窗外闪烁。许多人在这个时间点,正沉浸在熟睡中,而有些人却开始感到焦虑不安。李老师,52岁,正是其中一位,他最近的困扰便是每晚必定在凌晨3、4点醒来。尽管已经数月,李老师依然无法适应这种状态,他说:“每天凌晨3、4点就醒,翻来覆去再也睡不着,白天上课时脑袋昏昏沉沉,差点在讲台上晕倒。”他对医生讲述了自己的症状,医生经过详细询问后安排了睡眠监测,结果让李老师大吃一惊:这种“失眠”,原来是身体发出的警报。

很多人可能会认为,凌晨醒来只是睡眠质量差或压力过大导致的正常反应。这背后可能隐藏着四种我们容易忽视的疾病风险,值得我们高度警觉。

一、固定时间醒来背后的隐患

许多人夜间醒来时,常常在凌晨3到4点之间,而这一时间段恰好是人体生理节奏最为敏感的时刻。哈佛大学医学院的一项研究指出,凌晨3-4点醒来的人,患上一些特定疾病的风险比普通人高出约30%。这一现象并非偶然,而是与人体生物钟紊乱有关。

根据中医理论,凌晨三至五点为“肺经当令”之时,这一时段,气血运行最为关键。现代医学也指出,这时正处于睡眠周期中的快速眼动期(REM)尾声,血压和心率波动最为明显。如果此时人体的呼吸、内分泌或神经系统存在潜在问题,就容易在这一脆弱时段表现出来。

更值得警惕的是,睡眠呼吸暂停综合症患者中,约68%的人会因血氧饱和度的下降在凌晨醒来,而甲状腺功能亢进者因为代谢率过高,夜间心率常常处于偏快状态,难以进入深度睡眠。

二、长期凌晨醒来的四大风险

如果固定在凌晨3点到4点醒来,并且伴随着白天困倦、注意力不集中等症状,身体可能正在逐步出现以下健康变化:

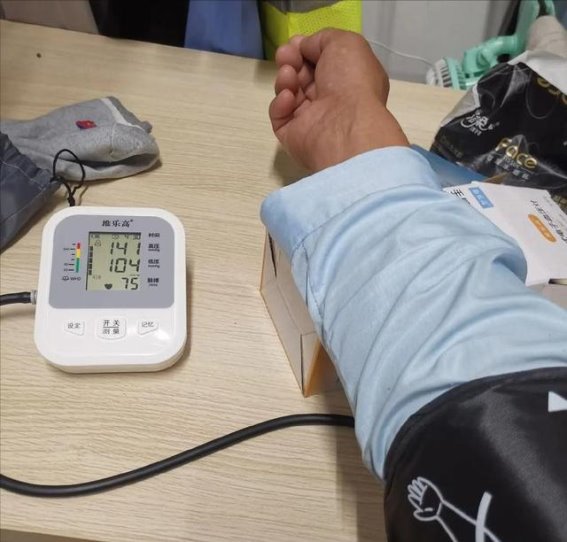

心血管负担加重,血压升高

睡眠受到干扰时,压力激素皮质醇的分泌会提前,导致血压升高。研究表明,长期凌晨醒来的群体,晨起收缩压平均比正常人高12-18mmHg,甚至增加中风风险约25%。曾有一位47岁的患者,忽视了凌晨醒来的症状,结果在清晨突发心肌梗死,令人痛心。

血糖调节失衡,糖尿病风险上升

深度睡眠阶段是胰岛素敏感度的高峰期,而频繁的睡眠中断会导致胰岛素的反应能力下降。数据显示,这类人群的空腹血糖值常常会升高1.5-2.2mmol/L。英国牛津大学的研究也表明,长时间睡眠受扰的人群在未来十年内发展为2型糖尿病的概率会提高18%。

情绪波动,焦虑抑郁加剧

睡眠被中断后,大脑无法得到正常的修复和记忆整理。由于神经递质5-羟色胺的合成减少,情绪调节功能会受到影响,进而导致焦虑和抑郁症状的加重。临床数据显示,超过一半的抑郁症患者最早的症状便是“凌晨早醒”,并且这种早醒后常常伴随着负面思维的恶性循环。

免疫功能下降,易感染

免疫系统的关键细胞——自然杀伤细胞(NK细胞),主要活跃于深度睡眠阶段。若睡眠时间被严重压缩,NK细胞的活性会大幅下降,导致免疫力降低。也正因如此,长期失眠的人群感冒的频率常常是正常人的三倍之多。

三、如何改善睡眠质量,远离健康风险?

了解了凌晨醒来的潜在健康风险后,采取有效的措施来改善睡眠质量显得尤为重要。以下是几种行之有效的方法:

重建生物钟——固定起床时间

即使前一晚失眠,第二天也应尽量在早晨7点前起床,并接触阳光。阳光可以帮助调节生物钟,改善睡眠质量。连续两周保持规律的作息后,睡眠周期会逐渐恢复稳定。需要注意的是,周末补觉超过1小时反而可能会破坏这种节律。

晚餐饮食调整——蛋白质优先,碳水稍后

晚餐时,应先摄入蛋白质(如鱼、豆制品等),再吃少量的慢升糖碳水(如玉米)。这种“分阶段进食法”有助于避免餐后血糖波动,保持稳定的血糖水平,并促进褪黑素的分泌,从而提高睡眠质量。

呼吸放松法——4-7-8技巧

早醒后可以试试“4-7-8”呼吸法:坐直,闭上眼睛,鼻吸气4秒,屏息7秒,最后嘴巴慢慢呼气8秒,重复5次。此法有助于放松身心,降低心率,提升副交感神经的活跃度,特别适合因焦虑而醒来的情况。

优化睡眠环境——温度比光线更重要

卧室温度最好维持在18-20℃,稍低的温度能够帮助体温下降,促进入睡。务必避免任何光源,包括电器的指示灯。哪怕是微小的光点也会干扰褪黑素的分泌,影响入睡质量。

进行必要的疾病筛查——睡眠监测

如果这些方法尝试4周后仍无明显改善,建议前往医院进行相关检查,如甲状腺功能检测、24小时动态血压监测和夜间血氧饱和度。这些检查有助于判断是单纯的睡眠问题,还是潜在的健康问题在作祟。

四、

“凌晨醒来”这一问题看似常见,但它背后隐藏的健康风险不容忽视。通过及时了解自己身体发出的警告信号,采取科学合理的改善措施,大多数人的睡眠质量能够得到显著改善。而从根本上解决失眠问题,更需要我们调整生活习惯,保持良好的作息,并在必要时进行医学干预。毕竟,健康是我们最宝贵的财富,而改善睡眠就是保护自己健康的第一步。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/11475.html