张君,这个名字曾在川渝一带如雷贯耳,是一位以暴力和犯罪成名的悍匪。他的恶行让他成为了人们心中无法忘却的恐怖人物。在他的犯罪生涯中,他无情地践踏了无数人的生活,而他的两个儿子也在这片被血腥与暴力笼罩的天空下,注定要承受父亲所带来的巨大心理压力和社会污点。

对于这两个孩子来说,他们的成长注定要面临许多常人难以想象的困境。父亲的名声、母亲的离婚、家庭的破碎,所有的这些因素都深深烙印在他们的心中。而张君的死刑执行,虽然带来了某种程度的解脱,却并没有消除他们内心深处的创伤。张君的两个儿子如今生活如何?他们是否能真正摆脱父亲的阴影,走出属于自己的未来?

【从贫困中崛起】

张君的出生并非命运的幸运,而是贫困和苦难的象征。1966年,他出生在湖南省常德市一个贫困的家庭,家里一共七个孩子,张君排在最末。他的母亲身患子宫癌,常年忍受病痛的折磨,孩子们从小便在这个充满病痛和贫困的环境中长大。张君曾回忆,母亲最常提起的就是想吃一顿肉,而为了实现这个简单的愿望,年幼的他曾经几个月节省开支,只为在寒冷的冬天为母亲买上一点肉做汤。

贫困并未让张君心生向上的动力,反而让他对金钱和权力产生了强烈的渴望。年少时的他并没有兴趣读书,生活的困顿与家庭的压力使得他早早辍学,投身社会,与那些小混混为伍,开始了与暴力和非法勾结的生活。15岁时,他因街头斗殴被送进了少管所,这成为了他暴力人生的起点。在少管所里,张君结交了许多不良少年,学到了如何更加冷酷无情,这也使得他逐渐与正常社会脱节。

【无情的犯罪生涯】

张君的暴力之路,开始于他的少年时期,但也正是在这种恶性循环中,他找到了自己的一片“天空”。1987年,张君从少管所出狱后,便毫不犹豫地走上了犯罪的道路。他并不满足于过简单的日子,而是渴望通过非法手段获得更多的财富。1991年,他与农村女子肖月娥结婚,婚后育有两个儿子。尽管有了家庭和责任,张君依然没有放弃自己的暴力行径。

婚后的张君并未放下曾经的罪恶,反而更加放肆地在社会中游走。他开始参与抢劫、盗窃,甚至发生了多次严重暴力事件。每一次犯罪,都让他更加冷血,更加麻木。当妻子肖月娥终于忍无可忍选择离婚并带着两个儿子离开时,张君并没有感到悔恼,反而从此更加孤独无依,走上更加疯狂的犯罪道路。

【血腥堕落的深渊】

1991年,张君的犯罪生涯开始了一个新的阶段。在一次抢劫中,张君发现了暴力带来的快感。通过一次抢劫香烟批发店,他意识到金钱可以如此轻松地获得。此后,他与少管所的同伴刘保刚联手,开始了更加严重的犯罪活动。他们的目标逐渐从小商店升级到金店和其他更为复杂的目标,犯罪的手段也愈加狠毒。在一次盗窃过程中,张君甚至因慌乱开枪导致一名无辜的老板娘受伤,暴力变得越来越难以收拾。

张君的犯罪手法越来越残忍,他不再满足于抢劫,而是开始参与更为恶性的犯罪活动,包括致命攻击和有预谋的伤害。与刘保刚的关系也变得越来越紧张,甚至在一次逃亡中,张君为掩盖证据,将受伤的刘保刚打晕并丢入河中。这一切只是他犯罪生涯的冰山一角。

【逃亡与终结】

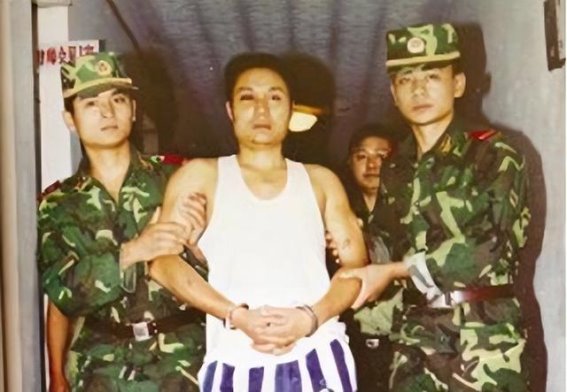

1995年,张君的罪行已经无法掩盖,警方对他展开了全力追捕。为了逃避追捕,张君开始频繁更换藏身地点,并与地下势力建立联系。在此期间,他通过伪装和反侦察手段,生活得如同幽灵一般。2000年,当警方终于锁定了他的藏匿地点,张君的逃亡生涯终于结束。2001年5月20日,张君被重庆市第一中级人民法院判处死刑,执行枪决。

张君的死刑并未给他的家人带来真正的解脱。虽然暴力的源头被终结,但他的家人依旧要承受深刻的伤痛,尤其是他的两个儿子。生活在父亲的阴影下,这两个孩子从小便深知他们与其他孩子的不同。尽管母亲肖月娥努力给予他们平凡的生活,但父亲的罪行如阴霾般笼罩着他们。

【两个儿子的选择与未来】

张枭,作为大儿子,生活中承担着更多的责任。从小,他便深知家里的困境,并努力通过学习改善自己的命运。尽管父亲的犯罪行为让他承受了巨大的心理压力,但张枭并没有屈服。他努力学习,并通过兼职工作减轻母亲的压力,最终顺利考入了大学。如今,他已经毕业,并在一家外资企业找到了一份稳定的工作。张枭并不想一辈子活在父亲的阴影下,他通过自己的努力改变了命运,找到了属于自己的未来。

相比之下,张雄的成长之路则充满了更多的曲折与艰辛。由于父亲的恶名,他在学校经常被同学取笑和排挤,深感无奈与痛苦。尽管如此,他依然没有放弃,在母亲的鼓励下,他踏上了求学之路。如今,他在一家本地公司工作,虽然起点不高,但他终于找到了自己的立足点。

【】

张君的两个儿子,用各自的方式走出了父亲留下的阴影。张枭凭借优异的成绩进入外企,成为一名社会上层人士,而张雄则踏实工作,逐步在自己选择的领域中找到方向。无论怎样,他们的努力都证明了一个道理:过去的阴影无法成为束缚未来的枷锁,只有通过自己的选择和奋斗,才能走向光明的未来。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/1624.html