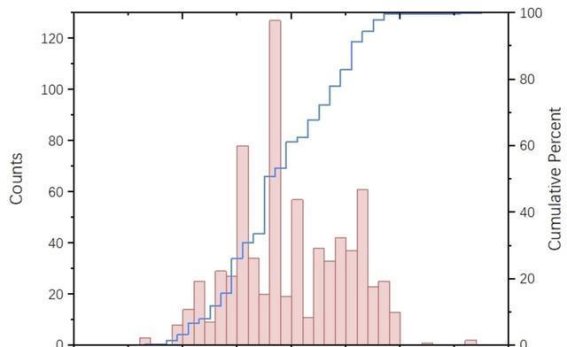

截至今年6月18日,新能源车市场已经累积了3005个不同的SKU,其中有736个在售车型公开了电池能量密度数据,占比约24.5%。这些数据为我们了解当前市场电池能量密度的整体状况提供了宝贵参考。在这批公开数据中,最高能量密度达到了234Wh/kg,这一成绩由坦克500 Hiz-Z车型创造。紧随其后的是212Wh/kg的岚图追光EV,第三名则是荣威iMAX8 EV和智己L7,两者能量密度均为195Wh/kg。排名第五的是极狐阿尔法S,能量密度为194.1Wh/kg。可以看出,市场上电池能量密度表现优异的车型形成了一个明显的领先梯队。

按照二八原则来看,能量密度超过175Wh/kg的车型可以归为比较优秀的范畴。在这个区间内,除了前面提到的几款车,还包括阿维塔11、奔驰EQB以及蔚来旗下多款车型如ET7、ES6、EC6、EC7、ES8,这些车型的能量密度大多在185Wh/kg左右。飞凡R7、smart精灵1号、吉利几何M6、本田e:NS1、e:NP1、极湃1、吉利几何C、羿和路特斯Eletre等车型的电池能量密度同样表现出色。值得一提的是,这些车型大多数采用的是三元锂电池技术,这也反映出三元锂在提升能量密度方面的优势。

事实上,三元锂电池的能量密度普遍高于磷酸铁锂电池,这主要是由物理特性决定的。技术路线的选择不仅仅是看能量密度。磷酸铁锂电池虽然能量密度相对较低,但其安全性更好,成本也更低,这对整车制造来说是一个重要考量因素。整车厂商在电池技术上会根据产品定位和用户需求做出不同的权衡,整车电池体系是一个复杂的系统,单一指标的优劣不能决定最终方案。

近年来,磷酸铁锂电池技术同样取得了显著进步,能量密度水平有所提升。例如,吉利银河E5这款磷酸铁锂电池车型的能量密度已经达到了192Wh/kg,接近一些三元锂电池的水平。这说明磷酸铁锂电池并不等于低能量密度,它依靠安全性和成本优势,在特定市场中占据了一席之地。磷酸铁锂电池具有寿命长和热稳定性好的优点,这使其成为许多细分车型的理想选择。

另一方面,能量密度较低的车型大多是小型电动车或低价位车型,比如五菱宏光EV MINI,其电池能量密度仅有98Wh/kg,排名靠后。这反映出电池能量密度与车辆定位、续航需求及成本密切相关。小型城市代步车通常更注重成本和安全,对续航的需求相对较低,因此电池选择会偏向于经济实用,而非追求最高能量密度。整体来看,新能源车市场的电池能量密度差异显现了市场需求的多样化和技术路线的多元发展。

新能源车电池能量密度的竞争格局正在逐渐明朗。高能量密度的三元锂电池依然占据主流地位,但磷酸铁锂电池凭借其独特优势实现了重要突破,推动了技术路线的多样化。随着材料和制造工艺的不断进步,电池能量密度有望持续提升,同时安全性和成本优势也将得到强化。整车厂商将更加注重技术体系的平衡,结合市场需求和用户体验,选择最适合的电池技术路径,推动新能源汽车产业健康发展。

新能源车电池能量密度的提升不仅是技术进步的体现,也是满足不同市场需求的关键。通过公开透明的数据和深入分析,我们对新能源车电池技术现状有了更加全面的认识。只有在能量密度、安全性和成本之间找到合理平衡,新能源汽车行业才能实现真正的创新与繁荣。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/8138.html