随着政策的不断推进,2024年成为了汽车行业的“政策大年”。随着新的标准逐步出台,电池安全、辅助驾驶系统的监管以及AEB(自动紧急制动系统)的新规成为了行业关注的焦点。这些新规的出台,旨在解决人们对汽车安全问题的不断关注,而安全性始终是汽车产业发展的最终底线。

AEB新国标的升级与实施

近期,工信部发布了对六项新国标的征求意见,其中之一便是《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》。这次AEB新国标的推出,将自动紧急制动系统从一个推荐性的标准升级为强制性国家标准。新的标准将取代现有的GB/T 39901-2021,并计划于2028年1月1日起正式实施。

从时间上来看,新国标离正式落地已经不远。这意味着,届时所有新车若未标配AEB,将无法获得销售资格。对于消费者来说,这无疑是一次重要的安全保障升级。而对于整个行业而言,如何在保证安全性的基础上合理应用AEB技术,成为了新的考验。

新标准的技术提升与应用范围扩展

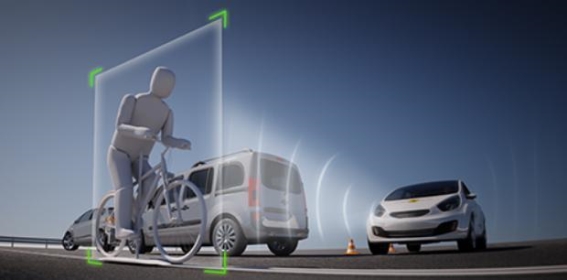

与现行标准相比,新国标对AEB的要求显著提升。新国标对适用范围做了扩展,几乎所有轻型汽车都要求标配AEB系统,涵盖了轿车、SUV、MPV以及小型货车等多个车型类别。尤其是对弱势交通参与者(如行人、自行车、两轮摩托车等)的识别能力有了更高要求,还对复杂交通场景下的识别能力进行了严格规定。

这一变化表明,AEB将不再是某些特定车型的专属配置,而将成为大多数车辆的标配,从而有效减少交通事故,特别是在交通繁忙和复杂的城市环境中,AEB系统将大幅提升行车安全。

新国标还进一步强化了AEB系统的技术要求。例如,在速度适应性方面,M1类乘用车的AEB系统必须能够在10km/h到80km/h之间触发,而N1类车型则要求在10km/h到60km/h之间响应。新国标还提出了更加严格的碰撞避免标准,特别是在面对前方慢行或静止车辆时,AEB系统必须能够在较高车速下迅速反应。

AEB技术路线的争论与现状

尽管AEB系统的重要性日益凸显,技术路线却仍然是行业中的争议焦点。目前,AEB技术的实现主要有三种方案:毫米波雷达、纯视觉和多传感器融合方案。每种方案都有其独特的优缺点。

毫米波雷达作为最基础的方案,具有成本低、广泛适用的优势,但其也容易受到环境的干扰,尤其在复杂天气或路况下表现不稳定。纯视觉方案则依赖摄像头进行图像识别,虽然在明亮的条件下表现较好,但在低光或复杂环境下其可靠性较差。多传感器融合方案则结合了毫米波雷达、激光雷达和摄像头的优势,能够提供更高的感知精度和安全性,由于其成本较高,通常只出现在高端车型上。

值得注意的是,新国标并未指定某一技术路线,而是为不同的技术方案提供了发展的空间。这为行业中的不同车企提供了灵活的选择余地,也为未来技术的不断创新与迭代留出了充分的余地。尽管如此,各大车企依旧面临着技术稳定性、感知精度等方面的挑战,这需要不断优化技术、更新算法,以满足新标准的要求。

安全至上,技术革新的核心方向

无论AEB的技术路线如何变化,安全始终是其核心目的。AEB系统的真正价值不仅在于其所采用的传感器类型,更在于其能否在关键时刻保护驾驶员和乘客的生命安全。正因如此,所有汽车厂商在选择技术路线时,都必须将“安全”放在首位,确保AEB系统能够在多种驾驶场景下稳定运作。

新国标的出台,意味着AEB的普及将进入一个新阶段,几乎所有车型都将标配AEB。而这对于降低交通事故率、减少伤亡及损失,具有重要意义。从现有数据来看,美国若全面实施AEB,预计每年能减少2.4万起交通伤害事故,避免362起死亡事故。中国也面临类似的挑战,庞大的机动车保有量、复杂的交通环境以及人口密度都意味着,AEB的普及将极大改善道路安全。

AEB技术发展与普及的未来

AEB技术的普及,不仅依赖于技术本身的不断发展,还与市场需求、政策引导以及消费者的认知密切相关。根据最新数据显示,2025年我国乘用车的整体AEB装配率已经达到了60%以上,新能源车的AEB装配率甚至超过了64%。虽然这一比例已经较高,但仍有大量低价位车型的AEB装配率较低,特别是在10万元以下的车型中,AEB的普及率仅为6.5%。这也表明,AEB的普及仍面临着较大的挑战,尤其是在低价位市场中,车企需要进一步降低成本,提高技术性价比,才能让更多消费者享受到安全保障。

2028年,AEB新国标的全面落地,将进一步推动技术的普及与应用。在此期间,车企不仅要提升技术的稳定性,还要严格遵守法规要求,确保其所使用的AEB系统符合国家标准,且能持续提供安全保障。

总结

AEB新国标的出台,无论对车企、消费者还是整个行业来说,都是一次重要的转折。通过这一标准的实施,不仅能显著提高道路安全性,也能为汽车行业的技术创新提供强有力的推动力。虽然AEB技术路线的选择依然存在争议,但无论最终采用哪种方案,最根本的目标只有一个——安全。通过这一新规的推动,汽车安全将不再是某些高端车型的特权,而是每一位车主的基本权利。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/7614.html