近日,关于汽车是否应使用消费级芯片而非车规级芯片的争论,引发了广泛关注。随着智能化技术日益渗透到汽车领域,车载芯片的选择成为行业内一个热门话题。对此,奥迪高管李凤刚在公开视频中明确表示,车规级芯片与消费级芯片存在本质差别,奥迪绝不会选择将消费者的安全放在风险之中。

在李凤刚看来,车规级芯片必须满足更为严苛的标准,远非消费级芯片所能替代。他解释道,车规级芯片必须通过包括AEC-Q、ISO 26262、IATF 16949在内的一系列国际认证,确保其在极端环境下的稳定性。而消费级芯片大多被应用于手机、电脑等消费电子产品,其设计和使用环境显然不同于汽车。汽车面临的工作环境不仅极为复杂,还要承受高温、低温、沙尘、雨雪等极端气候,芯片的可靠性要求极高。车规级芯片的工作温度范围为-40℃到150℃,而消费级芯片的温度范围仅为0℃到70℃。从材料上看,车规级芯片选用的是耐高温、抗腐蚀、抗冷凝的材料,而这些特性在消费级芯片中往往不被充分考虑。

除了环境适应性,芯片的使用寿命同样是决定汽车智能化系统稳定性的关键。李凤刚指出,消费级芯片的设计寿命通常为3到5年,而汽车则需要使用更长时间,通常是10至15年,甚至更长。如果车内芯片出现问题,可能会导致汽车的智能化系统瘫痪,影响驾驶体验乃至行车安全。车规级芯片要求供应商提供至少10年的稳定供应,并且要求不同批次的芯片产品保持高度一致,经过多批次的严格认证。这样的稳定性和一致性,消费级芯片难以匹敌。

更为关键的是,汽车与消费电子产品最大的区别便在于安全性。作为一种交通工具,汽车载着乘客在高速行驶,任何细微的故障都有可能导致灾难性的后果。李凤刚强调,车规级芯片的缺陷率要求极低,一般不超过1PPM(百万分之一),而消费级芯片的缺陷率则可容忍高达500PPM。芯片在车载环境中不仅要承受震动、颠簸,还要抵御复杂的电磁干扰,这对芯片的电磁兼容性提出了更高的要求。显然,车规级芯片在这些方面拥有无可比拟的优势。

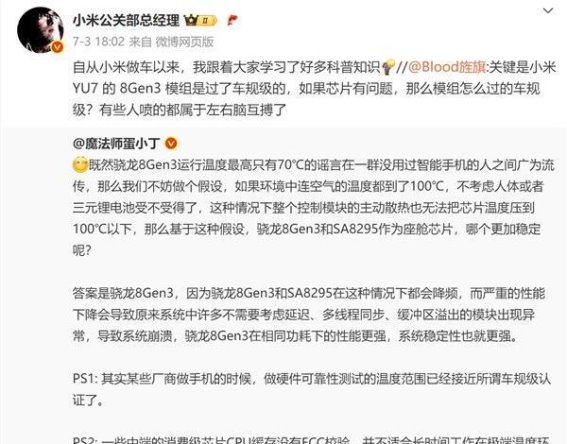

尽管如此,近年来一些车企,如小米,仍然选择使用消费级芯片。小米的YU7智能座舱便搭载了高通骁龙8 Gen 3芯片,这款芯片原本主要应用于消费电子领域。小米方面也对外回应,表示骁龙8 Gen 3芯片已经通过了严格的认证,并且经过了道路,确保了其安全性和稳定性。对于这一决定,一些芯片行业专家表示,若消费级芯片仅用于娱乐、导航等非关键领域,可能不会对汽车的安全性造成直接威胁,但问题仍然存在。即使如此,专家们也认为,从未来发展的趋势来看,车规级芯片依然是更为稳妥的选择,特别是在涉及到汽车核心功能的领域,安全性仍然是不可忽视的重点。

汽车选择消费级芯片还是车规级芯片的问题,并非单纯的成本决策。正如李凤刚所言,车规级芯片的安全性、稳定性和可靠性,是汽车行业在智能化进程中不可忽视的基石。尽管消费级芯片具有更好的生态整合能力,但在关系到用户生命安全和车辆长期使用稳定性的问题上,车规级芯片仍然是最为理想的选择。随着科技的不断进步,车载芯片的应用将更加广泛,但保证产品质量和安全性,依旧是所有车企的首要任务。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/7518.html