2025年年初,深圳一名车主林某驾驶一辆二手奔驰车辆行驶在高速路段上,突然车辆毫无征兆地熄火,车速骤降,所幸反应及时,才未酿成严重事故。这起事件引发了社会的广泛关注,许多网友对奔驰汽车的远程控制功能提出质疑,认为车辆是否存在被外部操控的可能。在事件逐步调查之下,真相逐渐显现——导致车辆熄火的并非奔驰原厂系统,而是前车主私自加装的远程控制装置,企图通过非法手段夺回已售车辆。这场本可演变为悲剧的“技术操控”事件,暴露出二手车市场中存在的安全盲区,也警醒了整个行业对智能汽车滥用技术行为的重视。

面对公众的质疑,奔驰官方很快作出回应,明确否认旗下车型具备行驶中远程熄火的能力。根据其说明,奔驰所有远程控制功能都需通过车主本人授权,并通过后台严格验证才可启用。而且这些功能仅能在车辆静止状态下生效,远程功能包括车门解锁、发动机预启动、空调启用等。行驶状态下,原厂系统无法实现任何远程控制操作,更不可能进行远程熄火。为验证该说法,汽车媒体“有车以后”进行实地,模拟通过App熄火操作,结果显示行驶中的奔驰车无法远程关闭发动机。这也从技术角度印证了奔驰官方声明的真实性,澄清了部分公众的误解。

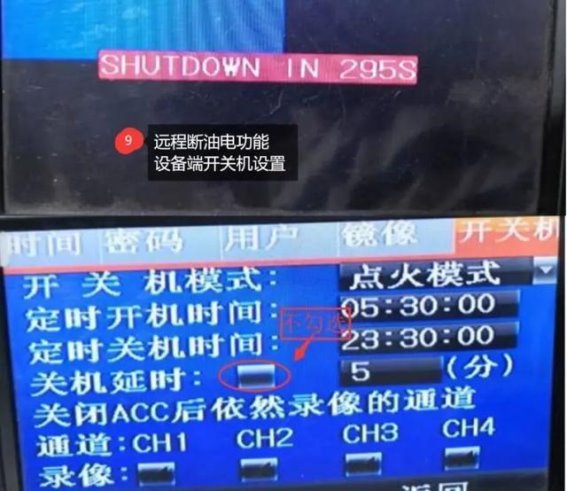

能够在车辆行驶中实现远程熄火的操控,究竟是出自何种技术?案件调查显示,这起事件的背后是前车主赖某的恶意行为。其在将车辆以抵债形式出售前,秘密安装了第三方远程控制器,具备远程断油断电功能。在车辆过户完成后,赖某通过控制器尝试再次控制车辆意图盗回。法院最终认定其行为构成犯罪,依法判处其有期徒刑四年,并处罚金六千元。该案件虽已判决,但暴露出的第三方控制装置问题,却引发了更多的担忧。这种设备以“防盗”、“风控”之名被广泛应用于二手车市场,一旦落入别有用心之人手中,其危害远超预期。

据多位汽车行业从业人员透露,在二手车交易尤其涉及抵押或贷款未清的车辆中,车商加装远程断油器、GPS定位器并不少见。这些设备原本是用于防止用户恶意违约或车辆失联,但实际上在具体使用中,极易被用于不当目的。郑州一位车商透露,有时为了“稳妥”,在出售此类车辆时,他们会默认安装这些控制装置,声称是“为了防盗”,但却并未告知买方。这种信息不对等的交易行为,为消费者埋下了极大的安全隐患。一位车商直言:“一旦客户违约,我们确实会考虑启动控制器,但我们通常提前会通知。”但现实是,大多数消费者根本无从得知这些设备是否已存在车上,更无法判断其何时会被操控。

在某些安防设备销售市场内,远程控制器的存在更加普遍。这些设备不仅售价低廉,操作简便,甚至在电商平台上都能轻易购买。记者在郑州东风路一家市场看到,商户展示的控制器功能页面中,不仅具备“油电断开”选项,还能设定“限速断油电”等功能,具备实时追踪和操控车辆的能力。这些设备的使用说明显示,登录控制平台后,操作者可直接通过手机发出控制指令,令车辆在运动中瞬间失去动力,强制熄火。显然,这种技术一旦滥用,将极大危及车辆乘员和公共交通的安全。

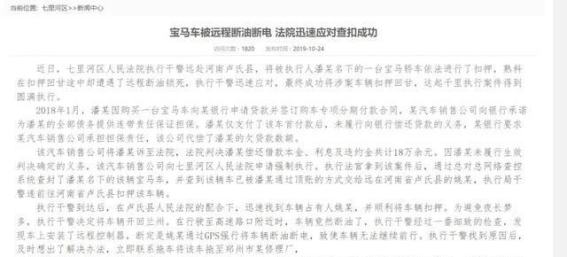

事实上,类似事件早已不是首次发生。2019年,兰州市法院在执行一起车辆查封任务时,就曾因被执行人远程操控宝马车导致车辆熄火,干警被迫叫拖车才完成扣押任务。而在2024年,郑州的弓先生因购买一辆尚未完成过户的小米SU7,拒绝加价后遭遇卖家远程锁车,使其无法正常使用车辆。小米方面回应称,控制权转移需购车发票等正式手续,而弓先生未提供发票,因此无法进行解锁。此类“车权未明即控制权仍属原主”的局面,再次说明当前智能车控系统在产权与账户绑定方面存在监管空白和执行障碍。

法律界人士对上述情况表示了高度关注。河南泽槿律师事务所主任指出,卖家私自加装控制器并用于后期干预车辆使用,若未告知买方,便构成侵权甚至违法行为。尤其在使用控制器以胁迫手段向买方施压时,行为已可被认定为敲诈勒索,涉嫌刑事犯罪。他提醒消费者在购买二手车时应提高警惕,尤其应避免购买抵押车、融资租赁车辆或车况信息不明的车辆。这类车辆在使用过程中极易被远程干预,带来不可预料的风险。由于信息不透明,不少消费者即便发现车辆问题,也因缺乏专业知识而无法追责,最终“吃哑巴亏”。

针对这些潜在风险,多位行业专家呼吁,应在政策层面加强对二手车市场的监管,尤其要规范对远程控制技术的使用范围与权限。专家建议,消费者在购车前应到专业机构进行全车系统检测,重点排查是否有非原厂控制模块或第三方线路接入痕迹,避免将隐患带回家。消费者在交易时,还需重点核查车辆是否已解除抵押,能否顺利过户,以及是否存在未清偿贷款和合同约束。只有真正掌握车辆的完整权属,才能避免日后陷入类似“被控”的尴尬境地。

这起深圳奔驰熄火事件,为行业敲响了警钟。技术本意为人类提供便利与安全,但一旦落入恶意操控者之手,不仅破坏了车辆正常使用秩序,更可能威胁公共道路安全。在智能化浪潮中,汽车厂商、车商及消费者都需对新技术保持高度警觉。厂商应完善车辆控制权限机制,车商应规范操作流程,而消费者更应提升自身防范意识。唯有法律、技术、行业规范共同发力,才能真正构筑起智能交通时代的安全防线。

随着法院的严正判决和舆论的持续关注,我们有理由相信,类似事件将引起更多监管者的注意,推动制度层面的修正与技术防护的强化。从车辆的销售、转让、使用,到用户账号与控制权的变更,每一个环节都不应被忽视。唯有制度清晰、技术透明、责任明确,才能真正让智能汽车成为服务出行而非制造风险的工具。这是对每一位驾驶者的尊重,也是对道路安全最基本的保障。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/5914.html