在汽车领域,双离合变速箱(DSG)作为一种独特的变速技术,一直以来都备受争议。尽管这一技术在早期频繁出现故障,特别是在大众等德系车的使用中,但这些问题并未削弱德系车对双离合变速箱的坚持。反而,随着时间的推移,德系车品牌逐渐通过技术优化和市场策略,将双离合变速箱推向了一个全新的高度。究其原因,德系车对双离合的偏爱并非单纯的技术选择,而是多方面战略的结果,既包括技术上的突破,也有深远的商业布局。德系车对双离合变速箱的坚持,正是技术与商业战略博弈的体现。

打破技术垄断:德系车的技术独立之路

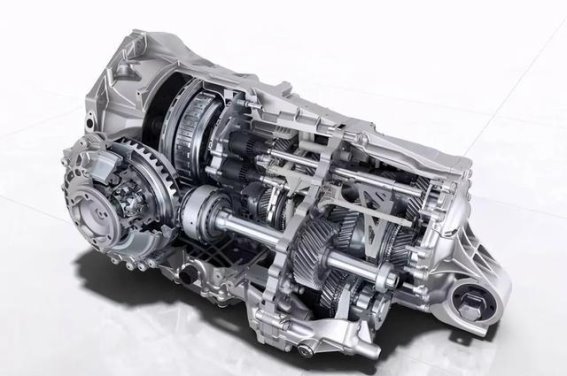

在汽车变速箱的早期发展阶段,自动变速箱的技术几乎被采埃孚和爱信等公司所垄断。由于这些公司掌握着变速箱的核心专利,许多车企只能依赖外部供应商提供变速箱,这限制了车企的技术创新与成本控制。面对这一困境,大众集团在2003年推出了首款自研双离合变速箱——DQ250,旨在突破这些技术壁垒,减少对外部供应商的依赖。通过这一战略,大众不仅降低了对传统自动变速箱的依赖,还有效降低了变速箱的生产成本,减少了30%以上的支出。这一举措不仅使得德系车在技术上取得了突破,也为后续的电动化转型奠定了基础。目前,大众旗下的DSG变速箱产品线已经形成了一个完整的技术矩阵,甚至推出了专为混动车型设计的DQ400e三离合变速箱,这无疑为德系车的未来发展注入了新的动力。

性能与效率的完美平衡:德系车对双离合的追求

德系车坚持使用双离合变速箱的另一个关键原因,是其在性能和效率方面的优异表现。双离合变速箱的换挡速度是传统自动变速箱的两倍以上,传动效率也高达90%以上,这使得它在驾驶体验和燃油经济性上都表现出色。对于德系车来说,操控性和燃油效率一直是他们设计的核心目标,而双离合变速箱正好能够满足这些需求。尤其在高性能车型中,双离合变速箱的优势愈加明显。例如,保时捷PDK双离合变速箱以其极高的换挡速度和耐久性,在纽博格林赛道上能够连续进行50次弹射起步而不衰减性能,成为德系车工程师追求极致性能的象征。虽然双离合变速箱在低速行驶时可能会出现轻微顿挫感,但德系车厂并没有放弃这一技术,而是通过不断的改进来降低故障率。经过多年的优化,现款双离合变速箱的故障率已经从最初的12%降至2.3%,证明了德系车对这一技术的深度投入和优化。

规模化生产:降本增效的商业战略

从商业角度来看,德系车坚持使用双离合变速箱,背后也有强大的成本控制优势。大众集团每年生产超过700万台双离合变速箱,依靠规模化生产,摊薄了研发和生产成本。与爱信的8速自动变速箱相比,双离合变速箱的单车成本要低得多。采购一台爱信8AT变速箱的成本约为4000元,而自家生产的双离合变速箱可以使单车利润提高8%至15%。这种垂直整合的供应链优势,不仅帮助德系车在成本上实现竞争力,还为其在价格战中提供了强有力的支撑。德系车能够在全球市场上与其他品牌展开激烈竞争,例如,奥迪A3通过使用双离合变速箱成功对标宝马1系的采埃孚8AT,充分展示了其在价格与性能上的双重优势。

认知重塑:品牌信任的建立与维护

除了技术和成本层面的考虑,德系车在推广双离合变速箱时,还成功进行了认知战的布局。通过长期的用户教育和积极的口碑传播,德系车逐渐将双离合变速箱与“高性能、创新、可靠”等品牌价值相结合。尽管在2013年,大众因DSG变速箱问题进行大规模召回,影响了品牌形象,但通过延长保修期等措施,大众成功地恢复了消费者的信任。如今,大部分消费者已经接受了双离合变速箱,甚至将其视为德系车的一大特色。这一过程表明,德系车通过认知教育成功消除了消费者对双离合变速箱的疑虑,并在市场中树立了强大的品牌形象。与此相对的是,尽管日系车的CVT变速箱在平顺性和耐用性上有着较好的表现,但由于其偏向舒适性,未能在高端市场站稳脚跟。

新兴市场:双离合技术带来的行业变革

随着双离合变速箱的普及,德系车不仅在技术上取得了突破,也催生了一些新的行业形态。例如,第三方维修厂专门从事双离合变速箱的维修与翻新,翻新一台变速箱的利润可以达到5000元。而二手车市场也开始涉足双离合变速箱的再利用,开发出新的商业模式。这种局面虽然带来了新的商业机会,但也揭示了双离合变速箱技术在普及过程中的潜在问题和隐患。

德系车对双离合变速箱的坚持并非盲目的技术选择,而是一系列深思熟虑的战略决策。从打破技术垄断到追求性能与效率的完美平衡,再到通过规模化生产实现降本增效,德系车通过多重手段使得双离合变速箱成为其竞争力的核心所在。尽管这一技术在普及过程中遇到了一些挑战,但通过持续的技术优化和品牌信任的建立,德系车成功将双离合变速箱打造成了一项具有竞争力的核心技术。这一战略布局的成功,标志着德系车在全球汽车市场中保持领先地位的潜力。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/2049.html