现代社会快节奏的生活,日益增加的压力,尤其是对于年轻人群体,逐渐成为了高血压的隐形威胁。很多人可能会想:“我还年轻,怎么会有高血压?”越来越多的年轻人在高血压的“雷区”中迷失,甚至有不少人未能察觉到自己已经处于高血压的危险之中。随着高血压的发病率逐年攀升,尤其是在18~44岁的年轻群体中,了解高血压的危害,认识高血压的信号,以及如何通过调整生活方式来有效预防与控制高血压,显得尤为重要。

高血压的年轻化趋势:年轻人也不能掉以轻心

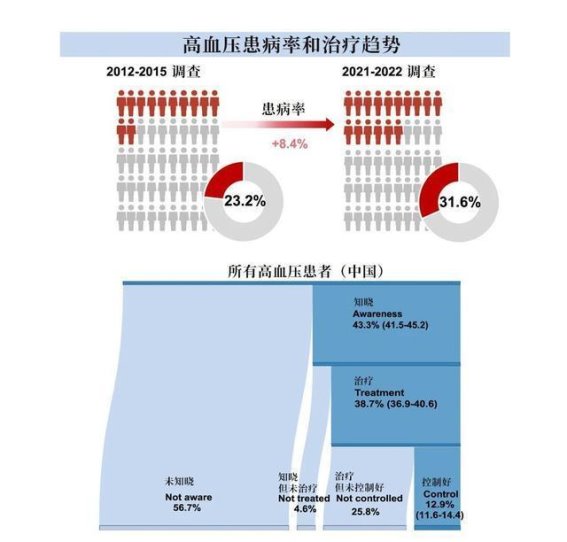

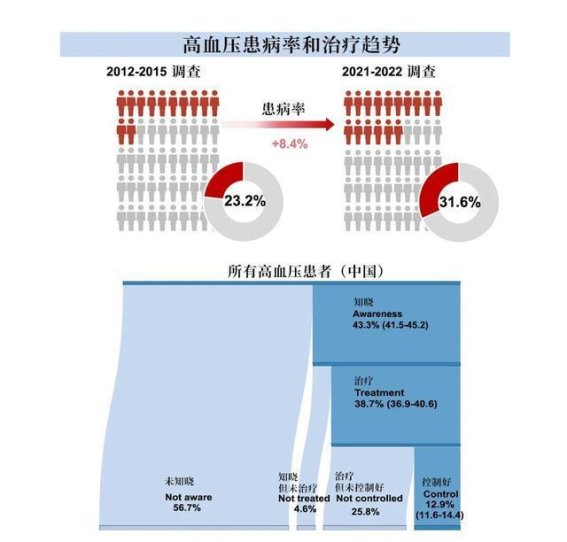

很多年轻人认为,血压升高是中老年人才会遇到的问题,殊不知,随着生活方式的变化,年轻人群体的高血压患病率逐年攀升。一项近期的研究显示,18~44岁的人群已经成为高血压的“主力军”。根据《医学(MED)》期刊发布的2025年研究数据显示,我国18~44岁年轻人群的高血压患病率增幅显著。例如,18~24岁群体的患病率从4.0%上升至7.7%,25~34岁群体则从6.1%增加至13.8%,而35~44岁群体的患病率也从15.0%上升至24.7%。

令人担忧的是,很多人并未意识到自己已经处于高血压的边缘。调查数据显示,超过一半的高血压患者未能及时察觉血压异常,仅有43.3%的人知道自己血压过高,治疗率和控制率更低,这一现象反映了高血压防控的严峻形势。

高血压的高危人群:哪些人最容易患病

高血压的发生与多种因素相关,尤其是以下几类人群,更容易成为高血压的“猎物”:

有家族史的人群

如果家中有父母或直系亲属患有高血压,那么自己患病的概率将大大增加。特别是当父母双方都患高血压时,子女患病的几率更是超过40%。

长期摄盐过多的人群

高盐饮食会直接导致血压升高。经常吃高盐食物,或者习惯重口味饮食的人,血压升高的风险会显著增加。

超重或肥胖的人群

超重或肥胖,尤其是腹部肥胖,是高血压的主要危险因素。研究表明,体重超标的人群患高血压的风险是正常体重人群的1.16至1.28倍。

久坐不动的生活方式

现代人长时间久坐,缺乏运动,这会使血管弹性下降,增加血压升高的风险。久坐会使血液循环不畅,从而导致高血压的发生。

精神压力大的群体

长期承受工作或生活压力,情绪波动较大的人群,容易导致神经系统和激素水平失衡,从而引发血压升高。

打鼾或有睡眠呼吸暂停的人群

打鼾及睡眠呼吸暂停综合症常见于肥胖人群或有上呼吸道疾病的人,因夜间缺氧引发的交感神经兴奋,可能导致血压升高。

长期熬夜或睡眠质量差的人群

熬夜和睡眠不足会打乱生物钟,导致昼夜节律紊乱,进而影响血压的正常波动。

长期吸烟饮酒的人群

吸烟和饮酒是导致高血压的高风险行为。烟草中的尼古丁会收缩血管,而长期饮酒则会导致动脉硬化,进一步推动血压升高。

高血压的三大警示信号

高血压早期常常没有明显的症状,但有三种身体信号值得我们警惕:

晨起头痛与头晕

早晨起床时感到头痛,特别是头痛部位集中在脑后部,或突然站起时出现头晕,可能是高血压的早期表现。这类头痛往往发生在身体劳累后,且与血压的升高有密切关系。

肢体麻木感

高血压会导致血管硬化和血流不畅,若出现手指、脚趾麻木,或是皮肤如蚁行感,说明血液供应不足,应该高度关注。

疲劳感加重

血压升高时,心脏负担加重,导致血液供应不足,从而影响全身器官的正常功能。长期出现无缘无故的疲劳感,也可能与血压升高有关。

这些信号通常是由于血管受损,血流受阻所导致的。如果你在同一时间段内感到以上症状,那么你很可能已经进入高血压的警戒线。

改善生活方式,轻松保持健康血压

除了少吃盐、多运动、保持良好的作息时间外,一些意想不到的小习惯也能够帮助我们更好地维持血压在正常范围内:

增加活动量,常做“坐—站”切换

研究发现,多进行“坐—站”切换,比单纯减少久坐时间对降血压更为有效。简单的起身活动,如接水、走动或伸懒腰,都能帮助降低血压。

进行拉伸运动

拉伸可以放松肌肉、提高血液流动,改善动脉僵硬。研究显示,拉伸不仅有助于缓解身体紧张,还能在一定程度上帮助降低血压。

保持食物多样化

多样化的饮食有助于预防高血压。研究发现,食物多样性较高的人群,其高血压风险较低。保持蔬菜、水果和高纤维食物的多样化摄入,可以有效降低血压。

保持足够的水分摄入

每天喝足6~8杯水能够降低高血压的风险。水分的摄入有助于维持体内电解质平衡,有助于血压的正常维持。

增加全谷物的摄入

全谷物富含膳食纤维和营养素,有助于控制血糖与血脂,从而有效减少高血压的风险。

食用富含钾的食物

富含钾的水果和蔬菜,如香蕉、柚子、菠菜等,有助于平衡体内的钠钾比例,帮助降低血压。

年轻人也要关注血压健康

随着高血压的年轻化,越来越多的年轻人正面临着血压升高的困扰。及时了解血压的危险信号,保持健康的饮食和生活习惯,不仅能有效降低高血压的发生率,还能帮助我们更好地维护身体健康。血压不容忽视,早预防、早检测、早干预,才能避免更严重的健康问题。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/11451.html