在日常生活中,一顿看似普通的家常饭,有时也可能隐藏严重的风险。近期,一位68岁的老人因食用南瓜及家常食材而发生急性中毒,不幸身亡,这起事件再次提醒我们,中毒并非总来自“变质食物”,更多时候是由于食材处理不当或搭配错误造成的。南瓜是一种营养丰富的蔬菜,但如果生长或储存条件不佳,会积累一种名为葫芦素的天然毒素。葫芦素是植物的自我防御产物,对人体肠胃黏膜有刺激作用。当摄入量超过每公斤体重0.1毫克时,可能引起恶心、呕吐、腹痛、头晕等急性中毒症状。尤其是南瓜切开后若在常温下放置超过八小时,葫芦素浓度会快速上升,风险不容忽视。

更令人警惕的是,南瓜与某些食材组合食用时,中毒风险可能倍增。未充分加热的豆类或浸泡过久的菌类与南瓜同食,容易引发协同毒性反应。豆类中含有胰蛋白酶抑制剂,未煮熟会干扰蛋白质消化,引起腹泻甚至肝功能异常。菌类在高温潮湿环境下泡发过久,可能产生耐热毒素,即便煮沸也无法彻底分解。在这种组合下,南瓜中的糖分和葫芦素会刺激肠胃,加速毒素吸收。老年人肝脏解毒能力下降,更易受到影响,中毒后可能迅速加重。常见食材若处理或搭配不当,也可能变得危险。

不仅南瓜,很多看似健康的食物组合也可能潜藏风险。富含鞣酸的水果如柿子、葡萄,如果在进食高蛋白食物后立即食用,会使蛋白质与鞣酸结合形成不溶性沉淀,影响胃肠消化,并增加结石风险。草酸含量高的蔬菜如菠菜、苋菜,如果与富含钙的食物同食,草酸会与钙结合生成草酸钙,降低钙吸收效率,对于骨质已下降的中老年人来说,可能进一步加剧骨量流失。腌制食品或隔夜熟菜中含有较高的硝酸盐,而维生素C丰富的水果则可将硝酸盐还原为亚硝酸盐,亚硝酸盐在胃酸作用下可能生成亚硝胺类致癌物质。科学搭配食物、合理安排进食时间,是保障老年人饮食安全的重要环节。

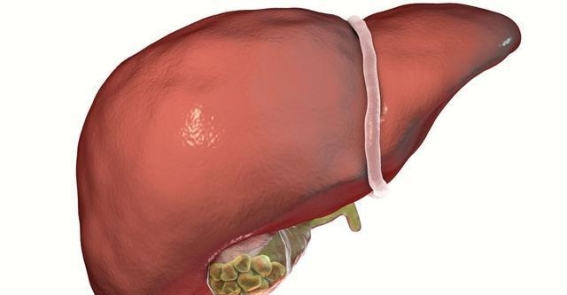

中老年人之所以更易中毒,还与生理特点密切相关。随着年龄增长,肝脏血流量约减少30%,肝细胞修复能力下降。相同剂量的毒素,在年轻人可能仅引起轻微不适,而在老年人身上可能造成严重肝损伤。与此老年人肠道通透性增加,毒素更易进入血液循环,再加上慢性疾病及长期用药带来的代谢负担,使肝肾解毒能力进一步下降。多种因素叠加,使老年人中毒后的恢复周期延长。当中老年人出现持续腹胀、乏力或皮肤、眼睛发黄等症状时,不能轻视,应及时进行肝功能检查。

食物储存和再加热也是中老年饮食安全中不可忽视的环节。蜡样芽孢杆菌是一种耐热细菌,常存在于米饭、土豆、南瓜等淀粉类食物中,在食物冷却缓慢或反复加热后会产生毒素,即便100℃加热数分钟,也无法彻底破坏。老年人若食用这类食物,容易出现呕吐、腹痛、腹泻等症状,加重肝脏和肠胃负担。为降低风险,熟食应尽快冷却并冷藏,温度控制在4℃以下;冷冻食物避免反复解冻,加热时中心温度应达到70℃以上;使用微波炉加热时应中途搅拌,确保均匀加热;烹饪尽量少量多次,现做现吃,以保证营养并减少毒素积累。

从家庭厨房角度看,很多家庭注重食材新鲜,却常忽视环境卫生和操作习惯。生肉与蔬菜共用案板或刀具,抹布长期不更换,这些都是细菌交叉污染的高风险环节。尤其在夏季,湿热环境有利于细菌繁殖。为降低风险,应坚持生熟分开:案板分别用于生食和熟食,刀具使用后及时清洗烘干,抹布每日清洗晾干,每周高温消毒一次;冰箱储存应分层,生食放下层、熟食放上层,并用密封容器隔离,减少交叉污染的可能性。

急性中毒的早期症状通常在进食后1至3小时内出现,包括恶心、呕吐、腹痛、头晕、乏力及皮肤发黄等。若不及时处理,可能在24小时内发展为肝功能损伤。若患者意识清醒,可少量多次饮水,补充水分和电解质缓解脱水风险;出现持续呕吐、昏迷或黄疸,应立即就医。中老年人代谢缓慢,即使症状轻微,也可能在数小时后迅速恶化。科学饮食和安全储存,是老年人自我保护的关键。

总的来看,中老年饮食安全应从食材选择、处理方法、食物搭配、储存方式和厨房卫生五方面严格把关。南瓜若出现苦味应立即弃用,豆类和菌类务必充分煮熟,食物类别之间保持合理间隔,熟食及时冷藏,避免反复加热,厨房用具生熟分开并保持干燥清洁。通过这些措施,既可保证营养摄入,也能有效预防急性食物中毒,为中老年人的健康保驾护航。每一次细致的处理和科学的搭配,都是对健康的最大尊重与保障。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/11187.html