孙大爷今年65岁,退休前是单位里有名的骨干员工。身体一直很硬朗,小毛病也只是偶尔出现,他总觉得“男人嘛,忍一忍就过去了”。然而上个月的一个晚上,他在家吃完晚饭,正坐在沙发上看新闻,突然胸口一阵闷痛,随之而来的大汗让他几乎无法呼吸。幸好邻居及时发现,把他送到医院抢救,才转危为安。医生反复叮嘱家属:“别再熬夜、油腻、高压了,心梗不是凭空来的。”很多人以为心梗离自己很远,其实它并非毫无征兆。上海交通大学医学院的研究团队,通过对300名因心梗去世的患者进行系统性解剖和分析,发现心梗患者在生活习惯和身体状态上有惊人的共性,多数心梗都有迹可循,绝不是完全的意外。

研究团队覆盖不同性别、年龄及职业的300名死者,包括高管、工人、教师和家庭主妇等。分析结果显示,70%以上的人在发病前几个月甚至几年内就存在几个典型共性:首先是长期高脂饮食,喜欢油腻食物,血液中总胆固醇和低密度脂蛋白普遍偏高,冠状动脉内脂质斑块厚重,血管逐渐变窄,犹如水管被结垢堵塞。其次是缺乏运动,久坐不动,超过60%的患者每周运动量不足三次,日常步数少于3000步,长期静坐导致血管弹性下降,血流速度减慢,血栓风险增加。再次是作息紊乱,约半数患者有熬夜、晚睡习惯,心脏微血管存在慢性缺血痕迹,深度睡眠时间不足,影响心脏修复。最后是心理压力大,慢性病管理松懈,不少患者患有高血压、糖尿病或有吸烟史,却未按医嘱管理健康,血压控制不良者占80%以上,血糖偏高者心梗风险是常人的三到四倍。可见,心梗的幕后推手往往是长期积累的不良生活习惯。

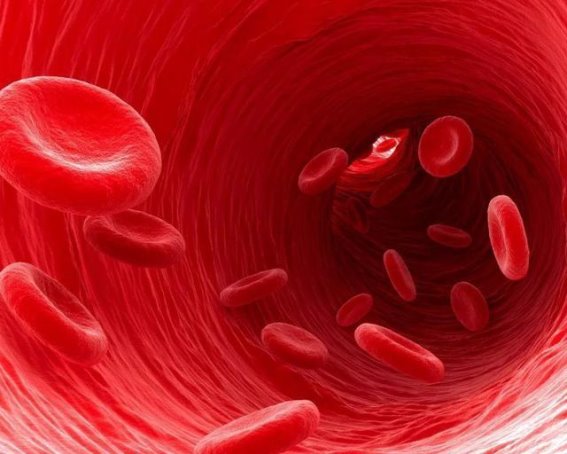

长期的不良习惯对心脏的影响深远。冠状动脉硬化斑块加速形成,每位患者平均有2.1处以上斑块,血管内径较健康人缩小40%-60%,血流通道狭窄,血栓极易堵塞,诱发心梗。心脏微循环受损,超过80%的死者心肌出现小面积缺血或坏死,微血管弹性下降,使心肌在突发状况下难以获得足够血液供应。血液黏稠度升高也是风险因素,58%的心梗发生在凌晨2-6点,这一时期血液流速慢、黏稠度高,长时间静坐、脱水或精神紧张会进一步加大风险。典型症状如胸闷、气短、乏力常被忽略,超过一半患者在发病前半个月内反复出现这些信号,却未及时就医,错失了最佳干预时机。

医生建议,想要远离心梗,生活方式必须调整。首先是合理膳食,少吃油腻、高脂食物,控制总脂肪摄入占总热量的比例在25%-30%,多吃蔬菜、水果和全谷杂粮,戒烟限酒是最直接、最有效的预防措施。其次是规律运动,每周至少五天,每天30分钟中等强度有氧运动,如快走或骑车,同时尽量减少久坐,每坐一小时应起身活动5分钟,让血液流动起来。保证充足睡眠,每晚7小时以上,有助于心脏微循环修复,维持血管弹性。慢性病管理也很关键,高血压和糖尿病要科学用药,定期监测,别因为“吃药麻烦”而忽视健康。若出现胸痛、心慌、气短等症状,应立即就医,切勿拖延。

上海交大的研究揭示了心梗并非毫无征兆的突发事件,它是长期生活方式不良累积的结果。高脂饮食、久坐、熬夜、心理压力大以及慢性病管理不善,这些日常习惯可能在不知不觉中将心梗的风险推向临界点。通过调整饮食结构、增加运动量、保证作息规律和科学管理慢性病,每个人都可以在日常生活中主动降低心梗风险,把健康掌握在自己手中。这提醒我们,健康不是偶然,它需要长期细致的管理和科学的生活方式。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/xiongdaohang/11034.html