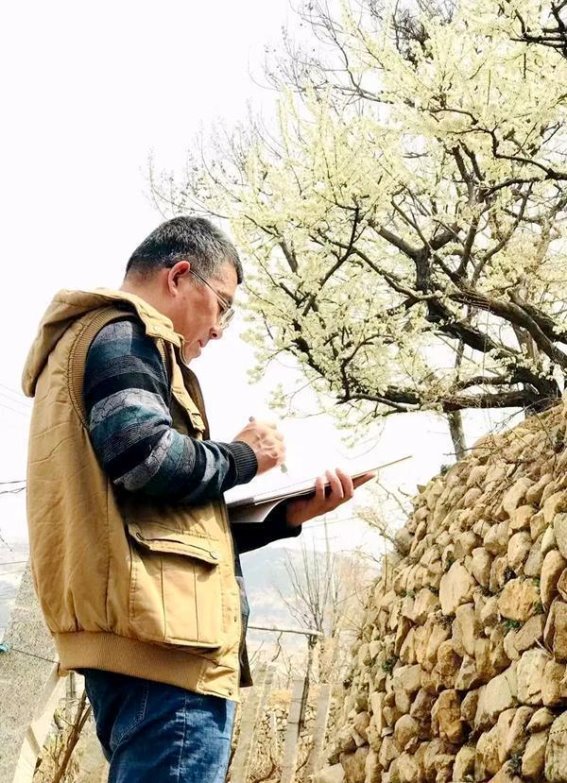

马龙腾,1972年出生于山东平度,现为平度市天柱山文物管理所的负责人,长期担任天柱山的“守山人”,为这片承载千年历史的土地注入了新的生命与责任。二十余年来,他心系文物,亲力亲为,投身于守护天柱山摩崖石刻的工作中。无论严寒酷暑,马龙腾都坚定如初,年复一年,日复一日,他的身影已经与这座历史悠久的山脉融为一体,成为了它不可分割的一部分。

在天柱山的广袤山林间,马龙腾每天都会走上一条他已熟悉无比的巡山路。天柱山位于青岛平度市的大泽山镇,以其丰富的摩崖石刻而闻名。这里的摩崖石刻大多始自北魏时期,其中最为珍贵的便是郑文公上碑。这些石刻记录了几千年来的历史变迁,深刻体现了中国古代文化的辉煌。1988年,天柱山的摩崖石刻被列为全国重点文物保护单位,成为青岛市首个“国字号”文物保护单位。而马龙腾,这位从事文物保护的工作者,早已将这座山脉和它的石刻铭刻在了心中。

自从担任文物管理所负责人以来,马龙腾便将文物保护作为自己的终身事业。一天不见文物,他的心便悬着,总是念念不忘。每一次巡山,他都会带上扫帚和铁铲,清理山路上的杂草,确保文物的安全。2023年8月,他在炎热的天气中依然坚持巡山,他曾写下日志:“天气热,地表温度达到了40℃,我用一个小时拔除野草,确保石刻安全。”这条巡山路,马龙腾已经走了23年。年复一年,他走遍了天柱山的每一个角落,用双脚丈量出这座山脉的每一寸土地。为了这份责任,他放弃了与家人团聚的时光,春节不能与父母守岁,中秋无法与妻子和女儿团聚。天柱山的摩崖石刻却早已深深融入了他的生命,他不止一次在心里告诉自己:“这是我的使命,必须守护。”

马龙腾的坚守不仅仅体现在日常的巡山工作中,更是在面对困难和挑战时毫不退缩的毅力。他曾因感冒高烧不退,浑身酸痛却依然坚守在山上,按时完成每日的巡山任务。最艰难的日子里,他没有私家车,出行只能依靠公共交通,遇到恶劣天气,公共汽车停运,他只能骑摩托车上山。大雪封路时,他常常一边骑车一边摔倒,然而这并没有打败他,反而更加激发了他对文物保护的执着。即使在寒冷的冬季,天柱山的条件依然艰苦,水缸结冰,取水时常要砸开冰面。这些艰难困苦,马龙腾都一一承受,却从未言弃。对于他而言,孤独和寂寞已成习惯,天柱山仿佛是他唯一的伙伴,山中的每一块石刻,每一片岩石,都是他倾注心血的对象。

而他的坚持不仅仅是身体上的付出,更多的是对文化和历史的尊重与热爱。他的父亲是一位书法家,从小便耳濡目染,马龙腾对文物的兴趣早已根深蒂固。为了更好地了解摩崖石刻的历史背景,他自费购买了大量石刻书法和魏碑的书籍,时常在空闲时翻阅,学习相关的文物保护知识。每当有专家学者来考察,他总是虚心请教,不断充实自己。他对天柱山石刻的历史如数家珍,每当有游客来访,他都会耐心讲解,不仅向他们介绍石刻的起源,还讲解其中蕴含的中华文化的博大精深。马龙腾深知,文物的保护不仅仅是修复它们的外貌,更重要的是让每一位参观者都能理解它们背后的历史与文化,传递中华优秀传统文化的精神。

马龙腾的工作成效也得到了社会各界的认可。2020年,国家文物局对天柱山摩崖石刻开展了加固工程,对27处危岩进行了修缮。2021至2022年,平度市又实施了摩崖石刻保护性设施建设及文管所的维修工程,所有这些措施的背后,都有马龙腾默默的努力和推动。他总是为文物发声,为历史争取保护的资源,他对文物的敬畏和爱护,已然成为了这座山脉历史的延续。

马龙腾的身影,是天柱山摩崖石刻的守护者,是历史与文化的传承者。他的痴心和执着,让这片千年古迹得以保存和传承,让后人得以感知这份历史的重量。虽然岁月在他的头发上留下一道道痕迹,但他的心依然如初,坚定不移地守护着这片承载着古老文明的土地。他的故事,也将如这些石刻一样,永远铭刻在天柱山的山石之中,成为一种无声的守望,穿越千年。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/yunying/922.html