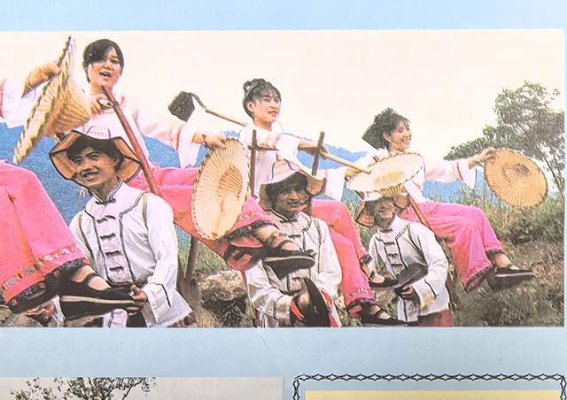

在湖北宜昌,土家族的跳丧舞是一种独特的悼亡方式,广受当地人喜爱。这种民俗舞蹈,原名打丧鼓,在当地因“丧”字忌讳,便以土家族语言音译,得名撒叶尔荷。尽管这个名字带有浓浓的地方特色,但它的舞蹈形式和其背后所蕴含的文化内涵却在不断吸引外界的关注,甚至曾登上北京人民大会堂的舞台,震撼了众多观众。

2025年3月15日傍晚,在宜昌市窑湾乡的驾鹤仙殡仪馆的千秋厅,跳丧舞再次如期而至。今晚,亲朋好友聚集在一起,参加这场传统的悼亡仪式。亡者是一位善良朴实的土家族女性,年仅51岁便早逝。在这一晚,亲朋好友们守夜,为她送行。仪式开始时,场地内的丧鼓首先响起,渐渐的,跳丧舞也随之展开。

这场舞蹈的表演有着严格的步骤,首先是打丧鼓,随之而来的是跳丧舞。舞蹈的节奏逐渐加快,伴随着鼓声和歌声的高涨,舞者们开始了他们的狂舞。鼓声的强烈震荡仿佛使得整个灵堂的气氛变得神秘而紧张。高大壮实的领唱者挥动着双锤,鼓点从缓慢到急促,越来越激烈,仿佛带动了天地的呼吸。舞者们的动作粗犷而奔放,时而大步跨越,时而摇头扭腰,手臂的挥舞和扭动犹如风中的狂蛇,尽显激情与力量。

尽管场地的温度偏低,但舞者们毫不犹豫地投身于这场舞蹈,汗水迅速打湿了他们的衣衫,脸上却看不到任何疲惫的痕迹。所有人都深知,这不仅仅是一场舞蹈,更是一种向亡者表达敬意的方式。这种古老的仪式,经过细致的改良与创新,融入了现代的音响和夸张元素,使得这场跳丧舞既保留了传统的神秘感,又充满了震撼与感染力。

作为一名土生土长的长阳土家族人,笔者早年便见过许多次跳丧舞的场景。在长阳的山寨中,甚至曾见过专为生者而跳的丧舞。这种精心改造并加入新元素的跳丧舞,却是第一次见到。在这场守夜仪式上,参与的亲朋好友纷纷称赞:“这是我们见过的最劲爆的跳丧舞!”每一个舞者都投入了极大的热情,在歌声与舞蹈中宣扬着对亡者的敬意。

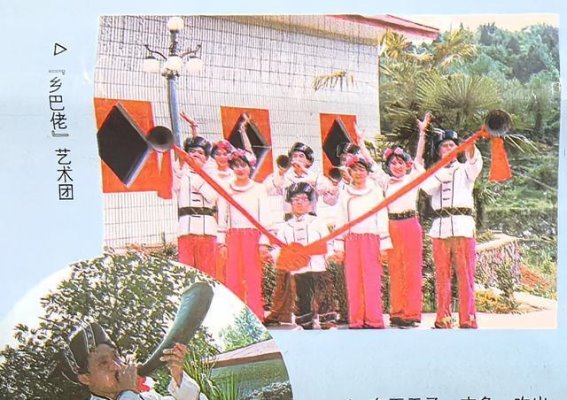

这次跳丧舞的演出,还让笔者意外地遇到了几十年前熟悉的面孔——宗旭,他曾是长阳“乡巴佬艺术团”的团长。时光荏苒,宗旭已年过半百,然而他依然保持着对土家文化的热爱和坚持。和他交谈时,他提到,30年前,他曾在宜昌日报的采访中与笔者有过一面之缘。当时,他和其他艺术团成员在北京人民大会堂的演出,获得了高度赞扬,这一刻,便成为他艺术生涯中的巅峰。

这场跨越三十年的民间艺术之旅,展现了土家族文化的独特魅力。当年在北京人民大会堂上演的“乡巴佬艺术团”演出,震撼了观众,也为土家民俗的传承打下了坚实的基础。尽管“乡巴佬艺术团”在日月山庄的辉煌历程已经成为过去,但土家民间艺术的火种从未熄灭。宗旭与其他艺术家们的传承与发展,令土家族的舞蹈艺术,甚至走向了更广阔的舞台。

时至今日,土家族的跳丧舞已经不再仅仅局限于传统的丧葬仪式,它逐渐融入到人们的生活中,成为一种富有活力和意义的民间艺术形式。无论是婚丧嫁娶,还是节庆活动,跳丧舞总能带来不一样的气氛与体验。如今,随着宗旭等人的努力,跳丧舞不仅在大宜昌地区,甚至跨越了地域的限制,走向了深圳、上海、武汉、甘肃等地,成为中国民间艺术的闪亮名片。

跳丧舞作为宜昌乃至三峡地区的民间艺术,历经数百年,依然充满生命力。这种舞蹈艺术的独特性,在于它融汇了战舞、鼓舞和民间歌舞的元素,不仅仅是一种舞蹈,更承载了人们对生死的哲学思考。在表演者那狂热的舞步和响亮的歌声中,死亡不再是令人恐惧的存在,而是被转化成一种文化的庆典,一种生命的升华。

跳丧舞的演出,犹如一场视听盛宴,它不仅仅带给人们一种震撼的艺术体验,更让人们在生死之间找到了另一种平衡。生命的逝去让人感到伤感,但正如跳丧舞所传达的,死亡不是结束,而是另一种形式的开始。通过这一独特的民间艺术形式,宜昌的跳丧舞让人们以一种豁达的态度,送别逝者,庆祝他们的精神永存。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/yunying/917.html