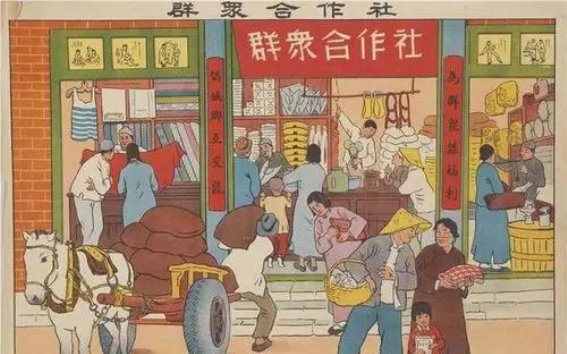

在新中国成立初期,毛泽东结合马克思主义理论与中国独特的国情,提出了将农村合作化作为发展农村经济的必由之路。这一战略选择,不仅是对马克思主义合作化思想的创造性应用,更是对中国特殊农村问题的深刻回应。在合作化浪潮的推动下,农村经济和社会结构发生了翻天覆地的变化,成为新中国农业现代化的关键一步。

马克思主义视野:合作化的理论起点

马克思在《资本论》中曾揭示,小农经济尽管能够满足基本的生存需求,却无法抵御外部经济波动。列宁主导的苏联集体化实践证明,合作化是一条实现农业生产力提升的道路。毛泽东早在延安时期便深入学习马克思列宁主义,并在1943年发表的《组织起来》一文中,提出了将这一理论与中国国情相结合的思想框架。毛泽东明确指出,农民的合作化,不仅是走向社会主义的重要步骤,更是摆脱小农经济束缚的关键路径。此一理论认知为日后农业合作化战略奠定了坚实基础。

中国特殊的农村国情:历史与现实的紧迫性

中国农村的特殊国情为合作化提供了现实的土壤。封建土地制度所带来的土地兼并和阶级分化,造成了农民经济的脆弱性。尤其是在土地改革后,尽管农民在名义上获得了土地,但土地兼并现象却依旧屡见不鲜,导致大部分农民的生产能力依然低下。1955年,毛泽东在中央政治局会议上通过一系列调查数据指出,12%的农户再次失去土地,尤其是一些地区呈现出新的阶层分化。这一现象凸显出,土地改革未能从根本上解决农民的经济困境,合作化成为当时农村发展的必然选择。合作化的推进,既是对封建土地制度的根本性冲击,也是对防止贫富分化的有力尝试。

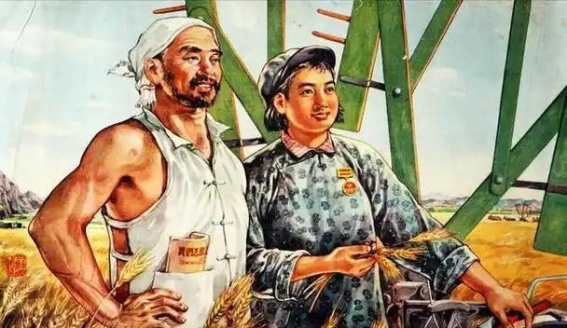

合作化战略的核心:工农联盟的稳定

农民阶级与工人阶级的联盟一直是新中国政权稳定的根基。毛泽东深刻理解,土地革命时期的承诺虽曾为农民赢得了支持,但在社会主义建设的新时代,仅靠土地政策已经无法维持工农联盟的长期稳定。合作化战略的实施,正是为了通过集体化农业实现工农业的联动,推动国家的工业化进程。1953年实施的粮食统购统销政策,为国家集中资源,快速推进工业化奠定了基础。数据显示,从1950年到1957年,农业税收占国家财政收入的比重从41%降至29%,而工业建设的投资则增长了四倍。这一机制既稳固了工农联盟的经济基础,也为工业化积累了必要的资本。

渐进式变革:合作化的渐进发展

合作化运动的推进,并非一蹴而就,而是通过一个渐进的过程逐步实现。从互助组到初级社,再到高级社的建立,这一过程体现了毛泽东对农民心理和社会变革规律的深刻理解。1952年,山东莱西县的三里河村成为典型的实践范例。在初期的互助组阶段,大多数农民持观望态度,但在两年的时间里,随着集体劳动带来的生产效益,村民的态度发生了显著变化。到1954年,当村里成立初级社时,入社农户的比例已经达到95%。这一转变不仅折射出合作化战略的科学性,也体现了毛泽东通过渐进式的方式推动社会变革的智慧。

历史经验:合作化的成效与教训

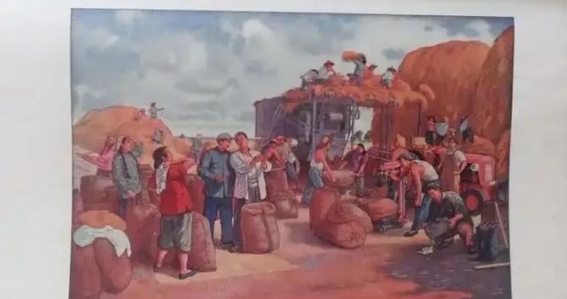

合作化运动在短期内实现了农业生产的显著增长。据统计,1952年至1957年,全国粮食总产量由1.63亿吨增至1.95亿吨,年均增长4.5%。随着运动的深入,一些偏差开始显现,尤其是过度平均主义的倾向,导致了农民积极性的削弱。尤其是一些地区在推行合作化过程中,出现了生产不合理分配的问题,影响了农民的劳动热情。这一问题提醒我们,在进行社会改革时,必须时刻关注经济规律与政治意志之间的平衡,避免过度的行政干预。

合作化的现代意义:农业现代化的基础

毛泽东的农业合作化不仅是对中国农村社会结构的深刻变革,更为后来的农业现代化奠定了基础。毛泽东通过合作化打破了小农经济的生产瓶颈,推动了农业生产力的提升。以东北黑龙江省集贤县为例,合作化试点后,粮食亩产从75公斤跃升至150公斤,拖拉机耕地效率远高于传统的牛耕。这一变化标志着集体化经济模式在提高农业生产力方面的巨大潜力。

三大原则:合作化成功的关键

毛泽东提出的合作化三大原则,是这一历史性变革成功的核心。首先是“自愿”原则,确保农民在自愿基础上加入集体经济。其次是“互助”原则,强调农民之间的相互合作与共同发展。最后是“渐进”原则,逐步实现农业合作化,避免急功近利带来的社会冲突。这三大原则不仅体现了马克思主义群众观的中国化,也反映了毛泽东对农村社会规律的精准把握。

毛泽东的合作化战略是中国农村历史上最深刻的社会变革之一,尽管存在一定的争议,但其对于打破小农经济瓶颈、提升农业生产力、巩固工农联盟、推动社会主义建设等方面的作用不可忽视。毛泽东通过细致的战略设计与渐进式变革,成功推动了中国农村的社会主义转型,形成了具有中国特色的农业合作化路径,为后来的改革开放和农业现代化打下了坚实基础。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/yunying/1330.html