乳腺癌的治疗一直是医学领域中备受关注的课题之一,随着早期筛查技术的发展和治疗方法的不断更新,乳腺癌的患者在治疗后的生存率逐年提高。尤其是在乳腺癌保乳术后,如何通过放射治疗进一步提高局部控制率,减少复发的风险,是当前治疗中的一个重要话题。放射治疗不仅在提高局部控制率上起着至关重要的作用,也为浸润癌患者带来了生存获益,但对于导管原位癌(DCIS)患者而言,放疗对其生存率的提升并不显著。基于这一背景,乳腺癌保乳术后放射治疗的原则就显得尤为重要。本文将结合最新的指南和临床实践,进一步探讨乳腺癌保乳术后放疗的具体原则和应用。

在乳腺癌的治疗中,保乳术后放射治疗被认为是一种重要的辅助疗法。根据《中国医师协会乳腺癌放射治疗指南(2020版)》的推荐,术后放疗的目标是通过对乳腺和相关区域进行精确的放射照射,减少局部复发的可能性。一般来说,保乳术后放射治疗应在术后8周内开始进行,而对于DCIS患者,则可适当延迟至12周。在临床实践中,放疗与靶向治疗或内分泌治疗可同期进行,以期达到最优化的治疗效果。这一治疗策略,既提高了患者的生存获益,也对改善术后的局部控制率起到了重要作用。

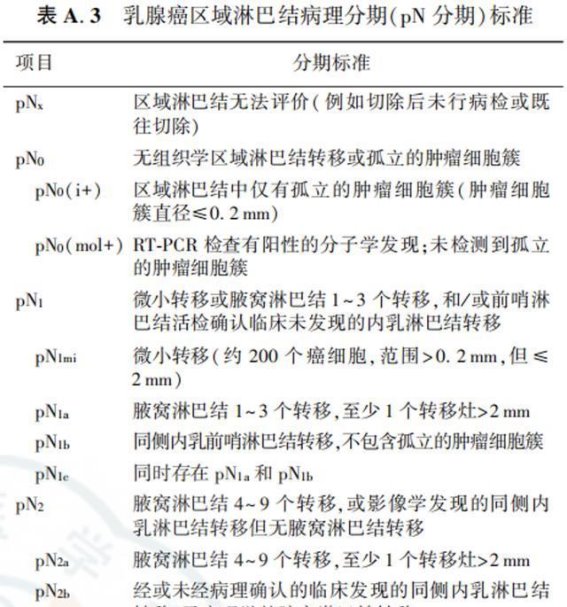

根据乳腺癌放射治疗的不同患者风险特点,放疗的方案也需要灵活调整。对于那些局部晚期或已发生淋巴结转移的患者,术后全乳放疗的还需要进行瘤床补量放疗(TB补量),以降低局部复发率。放疗的效果不仅取决于治疗的及时性和精准性,还受到患者个体差异的影响,放疗的具体方案要根据患者的病理特点、年龄以及其他相关因素来决定。对高危患者而言,放疗不仅仅局限于乳腺区域,还需涉及区域淋巴结的放射治疗(RNI),这对于减少复发风险、提高生存率至关重要。

在保乳术后放射治疗的具体实践中,瘤床补量(TB补量)作为一项重要的放疗策略,其作用不可忽视。TB补量是指在乳腺癌术后,针对切除肿瘤后的术腔区域进行的额外放射治疗。研究表明,绝大多数局部复发发生在TB区域,术后对TB进行补量放疗,有助于降低局部复发的风险,尽管这并不能直接改善患者的生存率。值得注意的是,TB补量虽然能降低复发率,但也伴随着乳房纤维化的风险,这就要求医生在治疗过程中根据患者的具体情况,权衡治疗的利弊。对于那些年龄较大、激素受体阳性、低级别的浸润性乳腺癌患者,若手术切缘足够阴性,且边缘≥2mm,则可以考虑不进行TB补量治疗。

乳腺癌术后放射治疗不仅仅是对肿瘤的直接治疗,更涉及到对乳腺组织本身的影响。放射治疗后常见的一种副作用便是乳房纤维化。这种纤维化主要表现为乳腺组织硬化、弹性下降,可能会伴随疼痛或不适。其发生原因是放射线对乳腺组织的损伤,导致组织的纤维化。在放疗过程中,尽量减少对正常组织的伤害,是减少纤维化发生的关键。为此,采用先进的放疗技术如调强放射治疗(IMRT)可以有效减少正常组织的损伤,降低纤维化发生的风险。除了技术层面的改进,患者在治疗过程中也需要特别注意保护放疗部位的皮肤,避免过热水洗澡,并穿着宽松舒适的衣物,以减轻放疗对皮肤的负担。

乳腺癌保乳术后放射治疗的过程中,区域淋巴结的放疗是否必要也是一个值得关注的问题。区域淋巴结照射(RNI)主要用于那些淋巴结转移阳性或高危患者。对于pN1或pN2患者,RNI是常规治疗的一部分,它能够有效地减少淋巴结复发和远处转移的风险。对于pN0的患者是否进行RNI,则存在一定的争议。临床上,若患者为低危群体,且经过新辅助化疗后病理完全缓解(pCR),则可以考虑豁免RNI,这种做法有助于减少治疗负担和提高生活质量。

乳腺癌保乳术后的放射治疗是一项复杂而精细的治疗过程,涉及到患者的具体情况、病理类型以及治疗技术的选择。通过对局部区域的精确照射,可以有效降低复发率并提高生存获益。在实施过程中,医生必须依据患者的个体差异,灵活调整治疗方案,权衡治疗效果与副作用的关系。随着放射治疗技术的不断进步和治疗策略的不断优化,乳腺癌患者的预后有望得到进一步改善。

在未来的乳腺癌治疗中,精准医学的不断发展将为个体化治疗提供更多可能。放射治疗的技术和治疗手段也将随着科学研究的深入而不断更新,使得乳腺癌患者能够在获得有效治疗的最大程度地减少不良反应和副作用。这将是未来乳腺癌治疗的一个重要方向,也为广大乳腺癌患者带来了更多的希望。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://ly2s.net/article/yunying/1048.html